产业空间载体

“空间 + 产业 + 数字 + 生态” 深度融合的综合形态

不仅是物理空间,更是产业生态的容器、价值创造的平台

一、总体定位与核心理念

绘阖产业集团产业空间载体,是集团 “产业赋能战略” 的核心物理承载,是以 “空间 + 产业 + 数字 + 生态” 深度融合为特征的 “产业生态运营平台”,而非传统意义上的 “地产开发项目”。其核心定位是:围绕集团智慧城市、乡村振兴、智能制造、生态环境等核心业务领域,构建 “全类型覆盖、全周期服务、全要素协同” 的产业空间网络,为企业提供 “物理空间 + 产业资源 + 数字工具 + 生态伙伴” 的一体化解决方案,最终实现 “空间增值、产业升级、生态共荣” 的目标。

核心理念:

产业优先:空间规划以产业需求为导向,避免 “重建设、轻产业”,确保每个空间载体都有明确的产业主题与产业链培育路径;

数字赋能:将集团产业互联网、数字孪生等技术融入空间全生命周期,打造 “智慧化、可感知、可运营” 的数字空间;

生态协同:联动集团生态伙伴计划,将技术服务商、金融机构、科研院所等资源导入空间,构建 “企业 - 产业 - 空间” 共生生态;

价值共创:通过空间运营为企业降本增效、为产业集聚赋能、为区域经济提质,实现 “集团 - 企业 - 政府 - 伙伴” 的多方价值共赢。

二、产业空间载体发展架构

基于 “全域覆盖、细分聚焦、梯度支撑” 原则,构建 “4 类空间类型 + 3 级区域布局 + 2 层运营体系” 的总体架构,确保空间载体与产业需求、区域发展精准匹配:

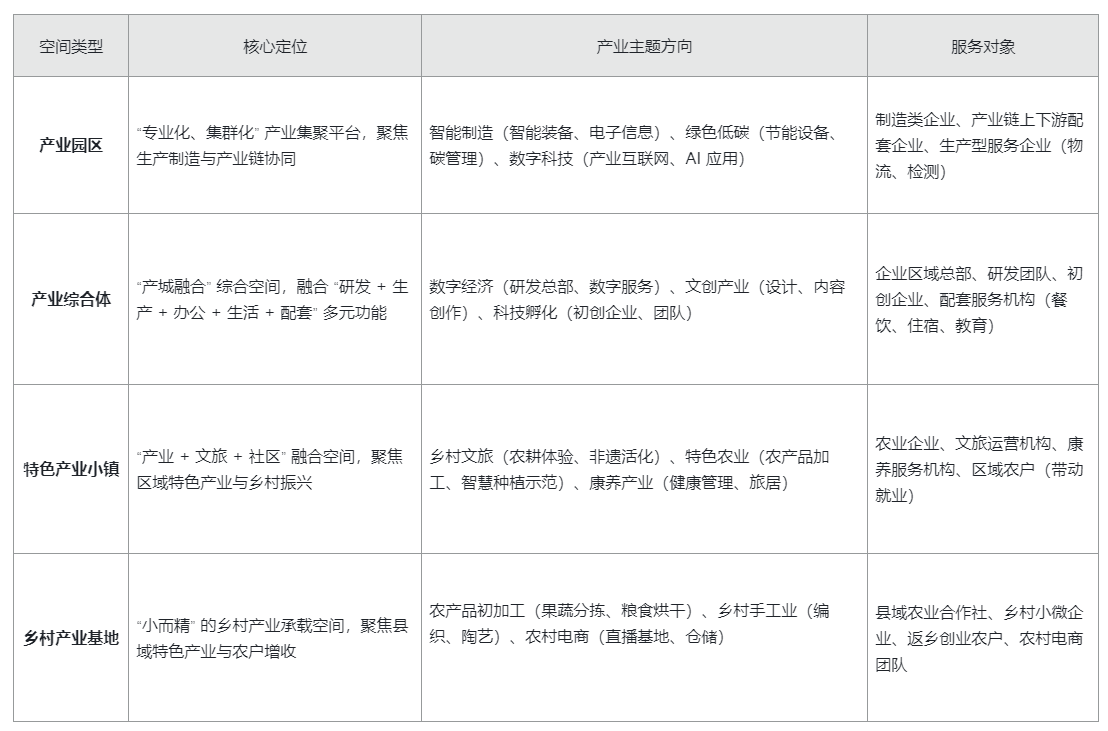

(一)4 类空间类型:覆盖全产业场景需求

根据产业形态(生产、研发、服务、乡村)与空间功能差异,划分 4 大类核心空间载体,每类空间均有明确的产业定位与服务对象:

(二)3 级区域布局:契合全国产业发展格局

结合我国区域经济特征与产业分布,形成 “核心城市群 + 区域中心城市 + 县域乡村” 的三级区域布局,实现 “重点突破、全域覆盖”:

核心城市群布局:聚焦京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈等产业密集区,布局 “产业园区 + 产业综合体”,承接高端制造、数字经济、研发总部等产业,打造集团产业空间 “旗舰标杆”(如绘阖(上海)数字科技综合体、绘阖(广州)智能制造产业园);

区域中心城市布局:在省会城市、区域经济副中心(如武汉、西安、长沙)布局 “专业化产业园区”,聚焦区域优势产业(如武汉的光电子、西安的硬科技),培育区域产业集群(如绘阖(武汉)光电子配套产业园);

县域乡村布局:结合乡村振兴战略,在农业大县、文旅资源丰富的县域,布局 “特色产业小镇 + 乡村产业基地”,带动县域特色产业发展(如绘阖(江西)脐橙加工小镇、绘阖(安徽)乡村文旅基地)。

(三)2 层运营体系:保障空间高效运转

构建 “集团总部统筹 + 区域项目运营” 的两层运营体系,确保空间载体 “统一标准、因地制宜”:

集团总部统筹层:负责空间战略规划、标准制定(如空间设计标准、运营服务标准)、资源整合(生态伙伴、集团技术底座)、品牌输出,避免区域项目 “各自为战”;

区域项目运营层:成立区域运营公司,负责本地项目的招商、服务、运维,结合区域产业特征调整运营策略(如县域基地侧重农户对接,城市群园区侧重高端企业招引),确保运营落地性。

三、核心发展内容:空间全生命周期价值创造

围绕 “规划 - 建设 - 招商 - 运营 - 增值” 全生命周期,聚焦 4 大核心业务,实现产业空间从 “物理载体” 到 “价值平台” 的升级:

(一)空间规划与建设:以产业需求定空间形态

1. 产业导向的规划设计:

前期开展 “产业需求调研”,明确空间的产业主题(如智能制造园区需规划重型厂房、物流通道)、产业链配套(如研发型综合体需配套实验室、会议中心),避免 “通用化设计”;

融入 “绿色低碳” 理念:采用光伏屋顶、雨水回收系统、绿色建材,所有新建空间均达到国家绿色建筑二星级以上标准,部分旗舰项目(如绘阖(苏州)产业园)按 “近零碳园区” 设计;

预留 “弹性空间”:厂房、办公区域采用模块化设计,可根据企业规模变化调整空间布局(如初创企业从小户型办公逐步扩展至中型研发车间)。

2. 多元建设模式:

自主开发:集团主导土地获取、规划建设,适用于核心城市群的旗舰项目(如绘阖(上海)综合体);

合作共建:与地方政府、国企合作开发,集团负责产业规划与运营,合作方负责土地与基建,适用于区域中心城市项目(如绘阖(武汉)产业园);

存量改造:对老旧厂房、闲置楼宇进行改造升级,注入产业主题(如将旧厂房改造为文创产业园),降低建设成本,缩短落地周期(如绘阖(北京)文创园改造项目,周期缩短至 6 个月)。

(二)产业培育与招商:构建 “产业链 + 生态圈”

1. 精准产业定位:

每个空间载体均明确 “1 个核心产业 + 2-3 个配套产业” 的定位,避免产业杂乱(如绘阖(天津)产业园以 “绿色低碳” 为核心,配套 “节能设备制造 + 碳管理服务”);

结合区域产业基础(如苏州的制造业基础、杭州的数字经济基础),确保产业定位与区域发展契合,提高产业培育成功

2. 产业链招商:

依托集团生态伙伴计划,优先招引产业链核心企业(如智能制造园区先招引龙头装备企业,再配套零部件供应商);

联合集团产业投资部门,对空间内高潜力企业(如初创科技公司)进行股权投资,绑定企业与空间的长期合作;

设立 “招商服务中心”,为企业提供 “一站式” 落地服务(工商注册、政策申报、环评安评),平均缩短企业落地周期至 15 个工作日。

3. 产业集群培育:

定期组织 “产业链对接会”(如每月 1 次供应商与核心企业对接)、“技术交流会”(联合科研院所开展技术沙龙),促进企业间协同;

针对空间内企业需求,引入配套服务机构(如物流、检测、法律咨询),构建 “企业不出园,服务全满足” 的产业环境;

对产业集群成效显著的空间(如企业间协作订单占比超 30%),申请 “省级 / 国家级产业集群试点”,获取政策支持。

(三)数字赋能:打造 “智慧空间” 运营体系

将集团产业互联网、数字孪生技术融入空间运营,构建 “绘阖智慧空间平台”,实现空间 “可监测、可优化、可运营”:

1. 空间数字孪生:

为每个产业园区 / 综合体搭建 “数字孪生模型”,实时映射物理空间的 “人(企业员工、访客)、机(设备、车辆)、物(设施、物料)、环(能耗、环境)” 状态,支持 3D 可视化管理;

应用场景:园区能耗监测(实时查看各楼宇用电 / 用水数据,异常自动预警)、智能安防(AI 识别访客、车辆,异常行为自动报警)、空间利用率分析(统计厂房 / 办公空置率,优化空间分配)。

2. 企业服务数字化:

开发 “企业服务小程序”,集成 “政策匹配(自动推送区域产业补贴)、需求对接(企业发布供应链需求)、运维报修(线上提交设备维修申请)” 等功能,企业可随时随地获取服务;

对接集团产业互联网平台,为空间内企业提供 “轻量化数字工具”(如中小制造企业的简易 MES 系统、农村电商的直播数据分析工具),降低企业数字化门槛。

3. 运营管理智能化:

基于大数据分析优化运营决策:如通过企业入驻率、产业链协作数据,调整招商策略;通过能耗数据,优化园区节能方案;

引入 AI 客服机器人,7×24 小时解答企业常见问题(如政策咨询、缴费指引),提升服务响应效率。

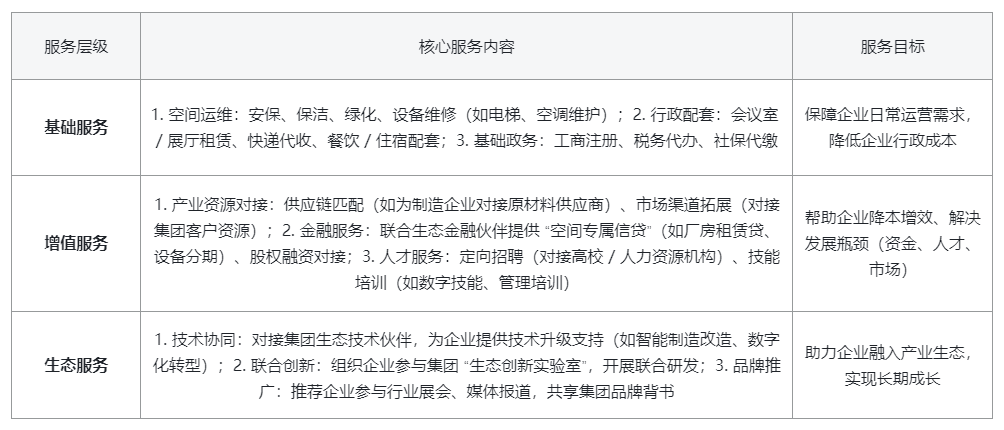

(四)运营服务:覆盖企业全生命周期需求

围绕企业 “初创 - 成长 - 成熟 - 转型” 全生命周期,提供 “基础服务 + 增值服务 + 生态服务” 三层服务体系,增强企业粘性:

四、运营模式与收益体系

(一)创新运营模式:“集团主导 + 生态协同 + 政企联动”

集团主导:集团负责空间战略规划、标准制定、核心资源导入(技术、生态伙伴),确保运营方向与集团战略一致;

生态协同:联动集团生态伙伴参与运营(如设计机构负责空间规划、运营服务商负责基础运维、金融机构负责企业信贷),形成 “专业人做专业事” 的协同格局;

政企联动:与地方政府签订 “战略合作协议”,政府提供土地、政策(税收优惠、产业补贴)支持,集团负责产业培育与空间运营,实现 “政府搭台、企业唱戏、集团赋能”。

(二)多元收益体系:摆脱 “单一租金依赖”

构建 “4 类核心收益 + 2 类增值收益” 的多元收益体系,确保空间载体可持续发展:

1. 核心收益:

空间租赁收益:厂房、办公、配套设施的租金收入(根据区域、产业主题差异化定价);

物业服务收益:基础运维、行政配套的服务收费;

企业服务收益:增值服务(如金融对接、人才招聘)的服务费分成;

资产增值收益:通过产业培育提升空间价值,实现土地 / 物业增值(如成熟产业园区的物业溢价)。

2. 增值收益:

产业投资收益:对空间内高潜力企业的股权投资,分享企业成长红利;

生态协同收益:联合生态伙伴开展 “空间专属合作”(如与技术服务商联合提供数字化改造服务)的收益分成。

五、发展保障机制

(一)组织保障

成立 “产业空间发展事业部”,统筹空间载体的规划、建设、运营,下设 “规划设计中心”“招商运营中心”“数字服务中心”,明确各部门职责;

建立 “区域运营团队”,每个重点区域配备 “项目总经理 + 招商经理 + 运营经理 + 数字专员” 的专项团队,确保本地化服务落地。

(二)资源保障

资金保障:设立 “产业空间发展基金”(规模 50 亿元),用于空间开发、产业培育、数字平台建设;联合银行、信托等金融机构,获取长期低息贷款;

生态资源保障:优先将集团生态伙伴(技术服务商、金融机构、科研院所)导入空间,为运营提供资源支撑;

政府资源保障:成立 “政企对接小组”,定期与地方政府沟通,获取土地、政策、项目资源支持。

(三)风险保障

市场风险防控:建立 “产业空间景气度监测指标”(如区域产业增长率、企业入驻意愿),动态调整空间布局与招商策略;对高风险区域(如产业基础薄弱的县域),采用 “轻资产合作模式”(输出品牌与运营,不直接投资),降低投资风险;

运营风险防控:制定 “空间运营应急预案”(如疫情、自然灾害导致企业停工,提供租金减免、线上服务支持);建立 “企业满意度评价体系”(每季度调研),及时优化运营服务;

合规风险防控:组建 “合规审查团队”,确保空间规划、建设、招商符合土地、环保、消防等法规要求;定期开展合规培训,避免运营中的违规行为。

六、未来发展规划(2025-2030)

(一)短期目标(2025-2027):打造标杆,形成模式

空间规模:在全国核心城市群布局 “10 个旗舰产业园区 / 综合体”、20 个区域产业园区、30 个乡村产业基地,总运营面积突破 500 万平方米;

产业培育:每个旗舰空间培育 1 个 “年产值超 10 亿元” 的产业集群,带动空间内企业平均营收增长 25% 以上;

数字建设:完成所有旗舰空间的数字孪生改造,“智慧空间平台” 服务企业超 1000 家。

(二)中期目标(2028-2030):复制推广,形成品牌

空间规模:全国布局 “30 个旗舰项目”、50 个区域项目、100 个乡村基地,总运营面积突破 1500 万平方米,覆盖全国 30 个省(市、自治区);

产业影响力:培育 10 个 “省级 / 国家级产业集群”,集团产业空间载体成为行业公认的 “产业培育标杆”;

模式输出:形成可复制的 “绘阖产业空间运营标准”,对外输出运营管理服务(如为地方政府托管产业园区),品牌收益占比提升至 20%。

七、结语

绘阖产业集团的产业空间载体,不仅是 “物理空间”,更是 “产业生态的容器、价值创造的平台”。通过 “产业优先、数字赋能、生态协同” 的发展路径,我们致力于让每个空间都成为 “企业成长的沃土、产业升级的引擎、区域发展的支点”。

未来,我们将持续深化空间与产业、数字、生态的融合,联动全球优质资源,打造具有国际竞争力的产业空间品牌,为集团 “成为全球领先的产业生态运营商” 奠定坚实基础,也为中国产业高质量发展贡献 “绘阖力量”!

Redetailed information