产业空间载体

“空间 + 产业 + 数字 + 生态” 深度融合的综合形态

不仅是物理空间,更是产业生态的容器、价值创造的平台

提及 “产业载体空间”,不少人仍停留在 “厂房 + 道路” 的传统工业园认知 —— 但高质量发展背景下的产业载体,早已超越 “生产功能” 的单一属性,升级为融合 “产业集聚、城市服务、生态休闲、创新孵化” 的复合型空间。它既是 “承接产业转移、培育新质生产力” 的核心容器,也是 “实现产城融合、提升城市能级” 的关键纽带,更是 “推动区域经济高质量发展” 的空间载体。当前,传统产业载体普遍面临 “功能割裂、产城脱节、生态失衡” 问题(如某工业园仅布局厂房,缺乏居住与商业配套,员工通勤耗时 2 小时),而高质量产业载体需以 “产业为核心、空间为支撑、生态为底线、人本为导向”,实现 “生产、生活、生态” 三生融合。本文从定义界定、新旧差异、核心内涵三方面,解析产业载体空间高质量发展的本质特征。

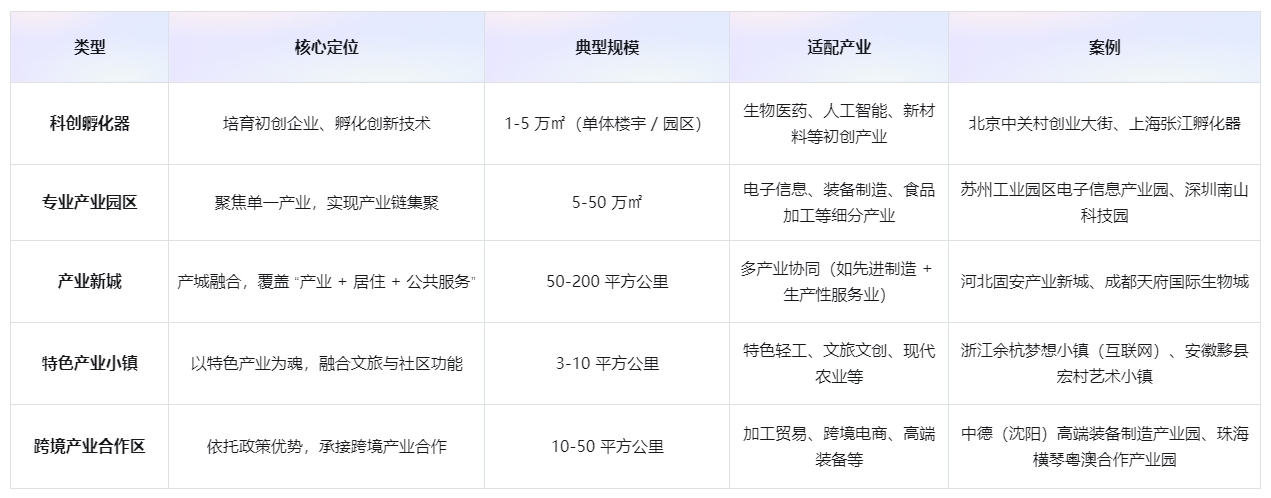

一、产业载体空间的定义与核心类型

产业载体空间是 “为产业发展提供物理空间与配套服务的综合性区域”,按功能定位与规模可分为五大核心类型,不同类型承载不同产业发展需求:

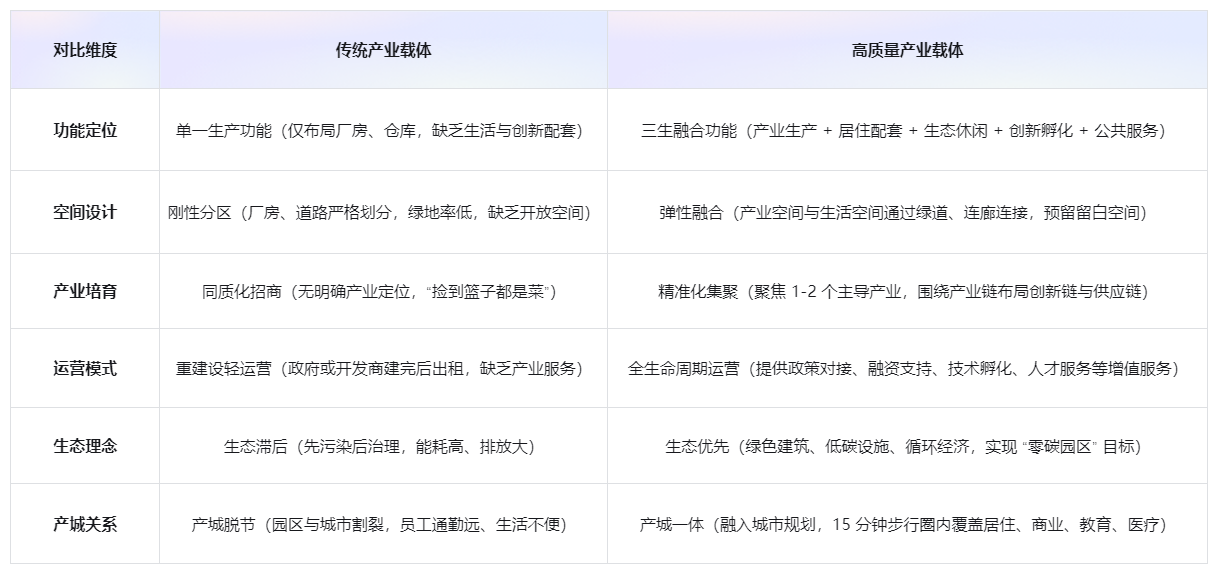

二、传统与高质量产业载体空间的本质差异:从 “重规模” 到 “重品质”

高质量产业载体空间的 “高质量”,体现在功能、空间、产业、运营四个维度的根本突破,而非简单的 “规模扩张” 或 “设施升级”:

典型案例对比:传统工业园 vs 高质量产业新城

传统工业园:某中西部地区传统工业园(2005 年建成),总占地 10 平方公里,仅布局 “标准厂房 + 货运道路 + 简易宿舍”,存在三大问题:① 功能单一:无商业超市、学校、医院,员工需到 10 公里外的县城消费,通勤耗时 1.5 小时;② 产业杂乱:入驻企业涵盖纺织、机械、印刷等 10 余个行业,无产业链协同,资源浪费严重;③ 生态恶劣:园区内无绿地,污水直接排放,周边居民投诉率高;最终园区入驻率从初期 80% 降至 30%,年税收不足 5000 万元;

高质量产业新城:河北固安产业新城(2010 年规划建设),总占地 50 平方公里,实现三大突破:① 功能融合:布局 “高端制造园区 + 人才公寓 + 商业综合体 + 公立学校 + 社区医院 + 中央公园”,员工 15 分钟可满足生活需求;② 产业聚焦:围绕 “航空航天、生物医药、智能网联汽车” 三大主导产业,引入龙头企业(如航天科技集团),带动 200 余家配套企业入驻,形成完整产业链;③ 生态优先:绿地率达 40%,建设 “再生水利用系统”“分布式光伏电站”,实现园区碳排放降低 35%;2023 年园区入驻率 95%,年税收超 50 亿元,带动固安从 “农业县” 升级为 “产业强县”。

三、产业载体空间高质量发展的四大核心内涵

(一)核心 1:产业集聚高质量 ——“产业链 + 创新链 + 供应链” 协同

高质量产业载体的核心是 “产业高质量”,需围绕 1-2 个主导产业,实现 “龙头引领、配套集聚、创新驱动”,避免同质化竞争:

产业链完整:聚焦主导产业,布局 “核心企业 + 配套企业 + 服务企业”,形成 “上下游联动”;

案例:苏州工业园区电子信息产业园,以 “华为、微软” 为龙头,引入 “芯片设计(中芯国际)、零部件制造(富士康)、软件服务(东软)” 等配套企业,形成 “芯片 - 终端 - 软件 - 服务” 完整产业链,2023 年电子信息产业产值超 5000 亿元,占园区总产值的 60%;

创新链支撑:建设 “企业研发中心 + 高校实验室 + 孵化器”,推动 “产学研用” 协同;

案例:深圳南山科技园,布局 “鹏城实验室(人工智能)+ 腾讯研发中心 + 创客空间”,2023 年研发投入占比达 15%,专利授权量超 2 万件,孵化出大疆创新、柔宇科技等 100 余家创新企业;

供应链高效:搭建 “产业供应链平台”,实现 “原材料采购、物流配送、零部件共享” 协同;

案例:中德(沈阳)高端装备制造产业园,建设 “智能供应链平台”,整合 “德国西门子(核心部件)+ 本地配套企业(铸造、加工)”,零部件配送时间从 7 天缩短至 2 天,供应链成本降低 20%。

(二)空间品质高质量 ——“弹性 + 开放 + 绿色” 的空间设计

高质量产业载体的空间设计需 “适配产业需求、尊重人本体验、融入生态理念”,避免 “刚性固化” 与 “生态割裂”:

弹性空间预留:设置 “留白用地”(占比 10%-15%),适配未来产业升级需求(如从传统制造转向智能制造,需增加研发空间);

案例:上海临港新片区某智能制造园区,预留 20% 用地作为 “弹性空间”,初期建设标准厂房,3 年后根据 “特斯拉配套企业” 需求,改造为 “研发 + 中试” 空间,避免重复建设;

开放空间融合:通过 “中央公园、生态绿道、空中连廊” 连接产业空间与生活空间,提升空间活力;

案例:成都天府国际生物城,建设 “10 公里生态绿道”,串联 “生物医药实验室、人才公寓、商业街区”,员工可步行或骑行通勤,园区活力指数(人流密度、停留时间)较传统园区提升 3 倍;

绿色空间覆盖:推行 “绿色建筑标准”(如中国绿建二星及以上),建设 “屋顶光伏、雨水回收、垂直绿化” 等低碳设施;

案例:新加坡纬壹科技城,所有建筑均达绿建三星标准,屋顶光伏覆盖率 100%,雨水回收用于绿化灌溉,园区碳排放量较传统园区降低 60%,获评 “全球绿色园区标杆”。

(三)产城融合高质量 ——“产业 + 城市” 无缝衔接

高质量产业载体需 “融入城市发展大局”,实现 “产业发展与城市服务” 的协同,避免 “园区孤岛化”:

15 分钟生活圈构建:在园区及周边 15 分钟步行圈内,布局 “居住(人才公寓、商品房)、商业(超市、餐饮)、公共服务(学校、医院、政务中心)”;

案例:浙江余杭梦想小镇,围绕 “互联网产业” 布局 “人才公寓(5000 套)+ 商业街区(2 万㎡)+ 余杭区政务服务分中心 + 杭州师范大学附属学校”,员工无需跨区即可满足 “工作 - 居住 - 教育 - 办事” 需求;

交通无缝衔接:对接城市轨道交通、公交系统,建设 “园区内部微循环公交、共享单车驿站”,解决 “最后一公里” 问题;

案例:北京中关村科学城,通过 “地铁 13 号线延长线(直达园区)+ 园区微循环公交(5 分钟一班)”,员工通勤时间平均缩短 40 分钟,公共交通使用率达 75%;

城市功能共享:园区公共设施(如体育场馆、会议中心、文化场馆)向城市居民开放,实现 “园城资源共享”;

案例:珠海横琴粤澳合作产业园,将园区内的 “国际会展中心、体育馆、艺术展厅” 向澳门居民开放,2023 年接待澳门居民超 100 万人次,促进 “琴澳一体化”。

(四)运营服务高质量 ——“全生命周期 + 增值服务”

高质量产业载体的运营需从 “重出租” 转向 “重服务”,为企业提供 “从初创到成熟” 的全生命周期服务,提升产业培育能力:

政策服务:对接政府部门,提供 “政策申报、资质认定、税收优惠” 等服务,降低企业办事成本;

案例:上海张江高科技园区,设立 “政策服务中心”,为企业提供 “一站式申报”(如高新技术企业认定、研发费用加计扣除),企业政策申报时间从 3 个月缩短至 1 个月,政策兑现率达 95%;

融资服务:引入 “产业基金、银行、担保机构”,搭建 “债权 + 股权” 融资平台,解决企业融资难;

案例:安徽合肥高新区,设立 “人工智能产业基金(规模 100 亿元)”,联合建设银行推出 “科技信用贷”,2023 年为 500 家科技企业提供融资超 50 亿元,企业存活率从 60% 提升至 85%;

人才服务:提供 “人才引进、住房补贴、子女教育、医疗保障” 等服务,解决企业人才后顾之忧;

案例:深圳前海深港现代服务业合作区,为港澳人才提供 “租房补贴(最高 5000 元 / 月)、跨境医保、子女就读公立学校” 等政策,2023 年吸引港澳人才超 1 万名,成为 “港澳人才创新创业首选地”。

四、产业载体空间高质量发展的核心价值:对区域经济的三大支撑

推动产业升级:通过 “产业链集聚 + 创新孵化”,培育新产业、新业态,例如苏州工业园区通过高质量载体培育,将电子信息产业从 “加工组装” 升级为 “芯片设计 + 高端制造”,产值增长 10 倍;

提升城市能级:通过 “产城融合”,完善城市功能,例如固安产业新城带动固安县城人口从 20 万增至 50 万,城市建成区面积扩大 3 倍,从 “农业县” 升级为 “中等城市”;

促进区域协同:通过 “跨境合作区、产业新城”,承接产业转移与区域合作,例如中德(沈阳)产业园推动 “德国高端装备技术” 与 “沈阳制造基础” 融合,带动东北装备制造业升级。

结语:

产业载体空间高质量发展的本质,是 “从‘生产空间’到‘产城生态综合体’的价值升级”—— 它不再是孤立的 “产业容器”,而是 “产业、城市、生态、人” 共生共荣的有机整体;不再是 “重规模轻品质” 的粗放发展,而是 “重集聚、重创新、重融合” 的集约发展;不再是 “政府单打独斗” 的建设模式,而是 “政企协同、全生命周期运营” 的市场化模式。理解这一内涵,是推动产业载体空间从 “量变” 到 “质变”,支撑区域经济高质量发展的关键前提。

Redetailed information