关于产业投资

产业投资服务

携手各类投资机构共建产业投资生态

为推动全球产业创新与升级做出积极贡献

产业规划的价值不在于 “写一份漂亮的报告”,而在于 “能落地、有成效”。但在实践中,不少地区的产业规划却陷入 “方法论空转”:要么不做深度调研就 “跟风规划”(如看到新能源热门就盲目布局),要么依赖过时数据导致 “规划与现实脱节”,要么只设计目标却无落地保障,最终沦为 “纸上谈兵”。现代产业规划需要一套 “闭环方法论”—— 从 “前期调研” 的精准洞察,到 “产业链设计” 的补位协同,再到 “空间布局” 的适配落地,最后通过 “政策保障” 与 “动态监测” 确保成效。本文结合实操痛点与标杆案例,拆解产业规划全流程的落地关键,让方法论真正服务于 “产业落地”。

一、产业规划实践的三大核心痛点:从 “逻辑自洽” 到 “落地失效”

(一)痛点 1:调研表面化,“跟风规划” 忽视本地基础

部分地区的产业调研停留在 “看政策文件、抄外地案例”,未深入分析本地 “资源禀赋、产业基础、市场需求”,导致规划与实际脱节:

案例:某中西部县城看到 “东部地区发展生物医药产业”,便在无 “临床医院、研发人才、冷链物流” 基础的情况下,规划 “生物医药产业园”,投入 2 亿元建设标准厂房。结果 1 年过去,仅引入 2 家小型保健品公司,厂房空置率超 80%,资金浪费严重;

核心原因:调研仅关注 “产业热度”,未评估本地 “产业链配套能力、资源承载能力”;缺乏 “差异化思维”,将 “外地成功案例” 直接复制,忽视区域差异。

(二)痛点 2:数据滞后且碎片化,“拍脑袋” 制定目标

不少规划依赖 “上年统计公报、行业报告” 等滞后数据,且数据分散在 “统计、税务、工商” 等部门,无法整合分析,导致目标制定脱离实际:

案例:某地级市规划 “2025 年电子信息产业产值达 800 亿元”,数据依据是 “2022 年产业产值 500 亿元,按年均 20% 增速推算”。但实际中,2023 年因全球电子消费低迷,产业产值仅增长 5%,且本地核心企业(一家手机代工厂)计划外迁,800 亿元目标沦为 “不可能完成的任务”;

核心原因:数据采集 “重历史轻实时、重总量轻结构”(如只看产值总量,不看核心企业动向、产业链短板);缺乏 “数据整合机制”,各部门数据不通,无法全面评估产业现状。

(三)痛点 3:落地断层,“规划目标” 与 “保障措施” 脱节

部分规划仅明确 “发展什么产业、要达多少产值”,却未设计 “谁来做、怎么做、缺资源怎么办” 的保障措施,导致目标无法落地:

案例:某高新区规划 “3 年内引入 10 家半导体企业”,但未配套 “半导体产业基金”(缺资金)、未建设 “净化厂房”(缺空间)、未对接 “高校微电子专业”(缺人才)。3 年后仅引入 1 家小型设计公司,且因无产业链配套,年产值不足 1000 万元;

核心原因:规划聚焦 “目标设定”,忽视 “落地路径设计”;未明确 “政府、企业、园区” 的责任分工,也未建立 “资源对接机制”,导致 “目标悬空”。

二、产业规划全流程方法论:从 “调研” 到 “监测” 的闭环落地

(一)第一步:精准调研 —— 用 “全维度数据 + 深度访谈” 摸清家底

核心是 “跳出数据看产业”,整合 “实时数据、实地访谈、资源评估”,明确 “本地能做什么、该做什么、缺什么”,避免跟风规划。

1. 数据整合:构建 “产业大数据平台”

打破部门数据壁垒,整合 “统计、税务、工商、海关、电力” 等实时数据,形成 “产业画像”:

工具:引入大数据分析工具(如帆软、Tableau),可视化呈现 “产业链短板、资源分布”,避免 “数据堆砌”。

案例:苏州工业园区搭建 “产业大数据平台”,实时监控 “生物医药企业的研发投入、专利数量、临床进展”,同时整合 “周边高校的生物医药专业毕业生数量、医院临床资源”,为规划提供精准数据支撑;

核心数据维度:产业规模(产值、企业数量)、产业链结构(上下游企业分布)、企业活力(营收增速、研发投入)、资源支撑(土地、能源、人才);

2. 实地访谈:从 “企业视角” 挖掘需求与痛点

调研不止 “看报表”,更要 “访企业、走园区”,了解企业的真实需求与产业瓶颈:

案例:合肥规划新能源汽车产业时,访谈本地车企(江淮汽车)发现 “缺电池配套、缺高端研发人才”,访谈电池材料企业发现 “缺上下游协同”,这些痛点成为后续规划的核心解决方向。

访谈重点:“当前最缺的资源(如人才、技术、市场)”“希望政府解决的问题(如物流成本、环评审批)”“未来 3 年的发展计划”;

访谈对象:本地龙头企业(了解产业链配套需求)、中小微企业(了解政策支持需求)、行业协会(了解产业趋势)、高校 / 科研院所(了解技术转化需求);

3. 资源评估:明确 “本地优势与短板”

梳理本地 “不可复制的资源”(如港口、矿产、高校)与 “必须弥补的短板”(如技术、人才、物流),避免 “无资源硬上”:

结论:规划产业需 “扬长避短”(如临港地区发展物流依赖型产业,高校周边发展研发型产业),而非 “补短板到极致”(如无港口却发展远洋物流)。

短板评估:如中西部地区的 “高端人才短板”、中小城市的 “市场需求短板”;

优势资源评估:如临港地区的 “港口物流优势”、高校周边的 “研发人才优势”、传统工业基地的 “制造业基础优势”;

(二)第二步:产业链设计 ——“补短板、强优势、建生态”

核心是围绕 “目标产业”,梳理 “研发 - 核心部件 - 生产 - 销售 - 服务” 全链条,明确 “重点突破环节、协同配套环节”,避免 “产业链断层”。

1. 产业链图谱绘制:可视化 “短板与机会”

用 “产业链图谱” 标注 “本地已有环节、缺失环节、核心企业、潜在机会”,清晰定位短板:

工具:采用 “产业链图谱工具”(如企查查产业链图谱、艾瑞咨询产业地图),标注各环节的 “企业数量、产值占比、技术壁垒”。

案例:东莞规划智能手机产业时,绘制的产业链图谱显示:“已有环节(整机组装、充电器生产)、缺失环节(高端芯片、显示屏、摄像头模组)、核心企业(OPPO、vivo)”;

产业链设计不是 “全环节覆盖”,而是 “重点突破核心环节”,带动全链发展:

避免误区:不追求 “全产业链闭环”(如中小城市无需自建 “研发 - 生产 - 服务” 全链条,可与周边城市协同)。

案例:深圳规划集成电路产业时,优先突破 “芯片设计(华为海思)、设备制造(中微公司)” 等核心环节,而非 “低端封装测试”,带动全产业链产值超 2000 亿元;

优先突破环节:① 卡脖子环节(如半导体的 EDA 工具、新能源的正极材料);② 高附加值环节(如研发设计、品牌营销,而非低端组装);③ 本地有基础的环节(如已有核心企业,可延伸配套);

产业链设计需 “龙头企业引领、中小微企业配套”,形成 “共生生态”:

案例:合肥新能源汽车产业规划中,引入龙头企业(蔚来)后,同步规划 “电池材料产业园、汽车零部件产业园”,吸引 50 余家中小配套企业,形成 “整车 - 电池 - 零部件” 协同生态,本地配套率从 30% 提升至 70%。

中小配套企业作用:填补产业链细分空白(如智能手机产业的 “按键、外壳” 等细分部件);

龙头企业作用:吸引上下游配套企业(如特斯拉落地上海,带动 200 余家零部件企业集聚);

(三)第三步:空间布局 ——“产业与空间适配,避免‘摊大饼’”

核心是 “产业布局匹配空间资源”,根据 “产业特性、资源分布、交通条件”,规划 “产业园区、研发区、配套区”,避免 “空间浪费、产城脱节”。

案例:苏州工业园区空间布局 —— 研发区(靠近独墅湖高教区)、生产区(靠近苏州港)、配套生活区(介于研发区与生产区之间),实现 “工作 - 生活 - 研发” 便捷衔接。

物流依赖型产业(如大宗商品加工、进出口贸易):布局在 “港口、铁路枢纽周边”(如上海临港新片区,靠近洋山港,便于进出口);

生产型产业(如汽车制造、电子组装):布局在 “工业用地充足、交通便利区域”(如东莞长安镇,有大片工业用地,靠近港口与高速,便于物流);

研发型产业(如 AI、生物医药研发):布局在 “高校周边、环境优美区域”(如杭州未来科技城,靠近浙江大学,环境宜居,吸引研发人才);

2. 园区规划:“精准定位 + 适度规模”,避免 “同质化园区”

配套完善:园区需配套 “基础设施(水、电、气、网络)+ 公共服务(食堂、宿舍、研发平台)”,避免 “企业入驻后无配套”(如合肥新能源汽车产业园配套 “员工宿舍、充电桩测试中心、物流仓储”)。

适度规模:园区规模匹配产业需求,中小城市园区面积控制在 “500-1000 亩”,避免 “万亩园区空置”(如某县城规划 “2 万亩电子产业园”,因无足够企业入驻,最终仅用 500 亩);

精准定位:每个园区聚焦 1-2 个细分产业,避免 “一个园区啥都有”(如苏州工业园区的 “生物医药产业园” 仅聚焦 “创新药、医疗器械”,不混入电子、机械产业);

空间布局需同步规划 “产业区与生活区”,确保 “员工有地方住、有地方消费”:

案例:东莞塘厦镇规划 “智能手机产业园” 时,同步建设 “塘厦新城”(配套 10 所学校、2 家医院、3 个商业中心),员工居住在新城,步行 15 分钟可达产业园,避免 “产业孤岛”。

配套设施:生活区需有 “学校、医院、商业中心”(如苏州工业园区的 “湖东邻里中心”,配套超市、餐饮、社区医院,服务周边产业工人);

距离控制:生活区与产业区距离不超过 “3 公里”(步行或骑行可达),避免 “跨区通勤 1 小时”;

(四)第四步:政策保障 ——“精准施策,避免‘撒胡椒面’”

核心是 “政策匹配产业需求”,围绕 “企业痛点” 设计 “土地、资金、人才、审批” 等政策,避免 “无差别补贴”。

可落地:明确 “政策申请条件、流程、责任部门”,避免 “政策写在纸上,企业用不上”。

协同:政策间相互配合(如 “人才引进政策” 需配套 “人才公寓政策”,否则人才引得来留不住);

精准:针对产业链不同环节设计政策(如研发环节补贴 “研发投入”,生产环节补贴 “设备更新”,销售环节补贴 “市场开拓”);

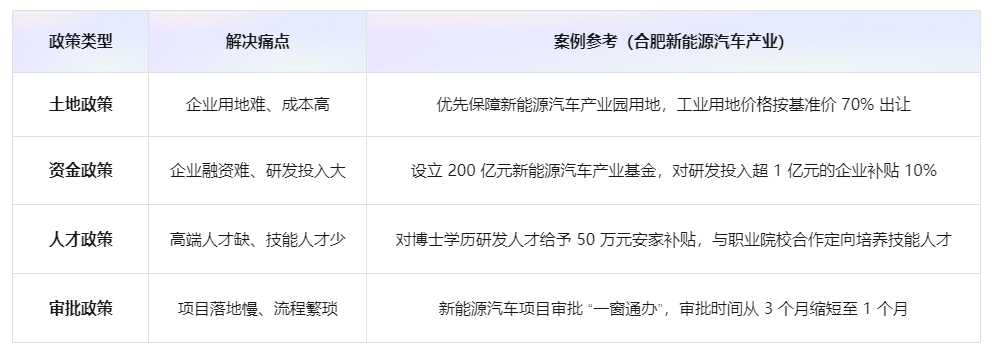

核心政策工具:四类政策解决关键痛点

2. 政策落地保障:“企业服务专员 + 政策兑现平台”

政策兑现平台:搭建 “线上政策兑现平台”,企业在线提交申请,部门并联审核,避免 “企业跑多窗”(如合肥 “政策兑现一网通办” 平台,政策兑现时间从 3 个月缩短至 15 天)。

企业服务专员:为重点企业配备 “专属服务专员”,协助办理政策申请、审批手续(如苏州工业园区为每家生物医药企业配备 “生物医药服务专员”);

(五)第五步:动态监测 ——“实时评估,及时调整”

核心是建立 “监测指标体系 + 调整机制”,避免 “规划制定后束之高阁”,确保规划适应 “市场变化、技术迭代”。

案例:苏州工业园区生物医药产业监测指标中,不仅监测 “产值增速”,还监测 “临床审批通过率、国际合作项目数”,全面评估产业质量。

质化指标:企业满意度(政策满意度、配套满意度)、产业链协同度(本地配套率、企业合作频次)、技术迭代适应度(新兴技术应用率);

量化指标:产业规模(产值、增速)、企业数量(龙头企业数、中小微企业数)、资源利用(土地利用率、产值亩均)、创新能力(研发投入占比、专利数量);

案例:宁波慈溪智能家电产业规划中,2022 年发现 “智能家居芯片供应紧张”,1 个月内调整规划,引入 2 家芯片设计企业,解决本地家电企业 “芯片卡脖子” 问题。

快速响应:当出现 “技术迭代(如新能源从锂电池转向氢能)、政策变动(如环保标准升级)、市场突变(如消费需求下滑)” 时,1 个月内启动规划调整;

定期评估:每半年开展一次 “规划执行评估”,每年发布 “评估报告”,分析偏差原因(如产值未达预期是因企业外迁还是市场低迷);

三、标杆案例:苏州工业园区生物医药产业规划的方法论落地

苏州工业园区生物医药产业规划从 “调研” 到 “监测” 的全流程落地,成为全国标杆:

精准调研:整合 “高校(苏州大学医学院)、医院(苏州大学附属第一医院)、企业(信达生物)” 数据,明确 “本地有研发基础,但缺临床资源、高端设备”;

产业链设计:重点突破 “创新药研发、医疗器械” 核心环节,配套 “CRO/CDMO 服务、冷链物流”,避免低端环节;

空间布局:研发区(靠近独墅湖高教区)、生产区(靠近苏州港)、配套生活区(湖东邻里中心),产城融合;

政策保障:设立 100 亿元生物医药产业基金,对研发投入补贴 15%,配备专属服务专员;

动态监测:实时监测 “临床进展、专利数量、企业满意度”,2023 年因 “mRNA 技术兴起”,快速引入 2 家 mRNA 疫苗企业,调整产业链布局。

最终,苏州工业园区生物医药产业落地企业超 800 家,2023 年产值超 1200 亿元,成为全国生物医药产业高地。

结语:

产业规划的方法论不是 “固定公式”,而是 “基于实际需求的动态闭环”—— 调研要 “摸透家底”,避免跟风;产业链设计要 “补强短板”,避免断层;空间布局要 “适配资源”,避免浪费;政策保障要 “精准落地”,避免空转;监测调整要 “快速响应”,避免僵化。唯有如此,才能让产业规划从 “纸上谈兵” 变为 “推动产业高质量发展的施工图”,真正实现 “区域有特色、企业有收益、社会有价值” 的目标。

Redetailed information