关于生态环境治理

生态环境治理

秉承“绿水青山就是金山银山”的理念

倡导绿色发展,为构建美丽中国积极贡献

一、方案背景与核心目标

当前生态环境监测面临多重挑战:国控 / 省控监测点位密度不足(部分县域仅 1-2 个空气监测点)、数据采集滞后(传统手工采样周期长达 1-3 天)、跨部门(环保、气象、水利)数据 “孤岛化”、污染预警响应慢(突发污染后 1-2 小时才定位源头),且在 “双碳目标”“美丽中国”“流域协同治理” 政策导向下,亟需通过数字化手段打通环境 “监测 - 分析 - 预警 - 治理” 全链路。

绘阖产业集团依托 “跨区域数据协同能力 + 智慧监测平台技术 + 生态资源整合优势”(如流域级数据中台、六欧六创新设计能力),以 “精准监测、智能预警、协同治理、便民公开” 为核心,打造智慧环境监测解决方案,旨在实现四大目标:

监测全域化:构建 “天空地水” 一体化监测网络,空气、水、土壤、噪声监测覆盖率达 90% 以上,关键指标实时采集(更新频率≤5 分钟);

数据协同化:打通环保、气象、水利、城管数据壁垒,实现 “监测数据一张图”,数据共享效率提升 80%;

预警智能化:AI 预测污染趋势,突发污染源头定位时间缩短至 30 分钟内,预警准确率达 90% 以上;

服务透明化:搭建公众查询与互动平台,环境数据公开率 100%,市民污染举报响应时间压缩至 1 小时内。

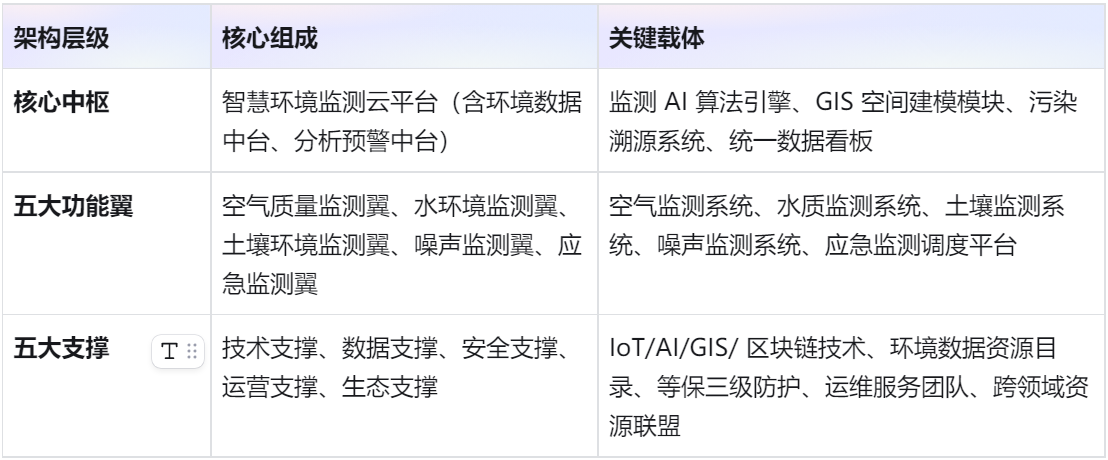

二、总体架构:“一核五翼五支撑”,构建智慧监测生态

方案以 “绘阖智慧环境监测云平台” 为核心中枢,联动 “空气质量监测、水环境监测、土壤环境监测、噪声监测、应急监测” 五大功能翼,通过 “技术、数据、安全、运营、生态” 五大支撑体系,实现环境监测全场景数字化覆盖:

三、核心功能模块:聚焦 “空 - 水 - 土 - 声 - 应急” 全场景

(一)空气质量监测翼:实现 “实时感知、精准溯源”

1. 全域化监测网络

固定监测点布局:在城区、工业园区、交通枢纽布设 “国标空气自动监测站”(监测 PM2.5、PM10、SO₂、NO₂、O₃、CO 六项指标),乡镇及偏远区域投放 “微型空气监测站”(六欧六创新设计,体积小、低功耗,适配山区、农村等复杂场景),形成 “国控站 + 微型站” 互补网络,监测覆盖无死角;

移动监测联动:配备 “无人机空气质量走航车”“便携式监测仪”,针对污染高发区域(如化工园区)开展 “定点巡查 + 动态走航”,实时捕捉局部高浓度污染(如 VOCs 泄漏),数据同步至云平台。

2. 智能分析与溯源

污染趋势预测:平台整合空气监测数据与气象数据(温度、湿度、风向),AI 模型预测未来 24-48 小时空气质量等级(如 “明日上午 PM2.5 浓度将升至 75μg/m³,达轻度污染”),提前推送预警至环保部门;

污染源定位:通过多站点数据比对、风向轨迹模拟,AI 识别污染源头(如 “XX 工业园区 SO₂浓度异常,溯源至 A 化工厂废气排放”),同步推送整改建议(如 “建议企业临时减产,启用应急处理设施”)。

(二)水环境监测翼:覆盖 “地表 - 地下 - 水源地” 全维度

1. 多类型水体监测

地表水监测:在河流、湖泊、水库布设 “浮标式水质监测站”(监测 pH、溶解氧、COD、氨氮、总磷等 12 项指标)、“岸边式监测站”,实时上传水质数据;重点流域(如长江支流)搭配 “水质监测无人船”(六欧六创新设计,防水防碰撞,可自主巡航采样),覆盖船舶难达的浅水区;

地下水与水源地监测:在集中式饮用水源地、地下水易污染区域(如垃圾填埋场周边)布设 “地下水监测井”,安装 “水位传感器、水质传感器”,监测地下水水位变化、重金属含量,水源地超标时立即触发 “水源地隔离 + 应急供水” 预案;

管网水质监测:在城镇供水管网末端(小区、学校)安装 “末梢水监测仪”,监测余氯、浊度,确保 “从水源地到水龙头” 水质安全。

2. 流域协同监测

依托绘阖跨区域数据中台,打通上下游城市水环境数据(如 “上游城市水库水位、下游城市河道水质”),实现 “流域监测一张图”;上游出现水质异常时,实时推送预警至下游城市,提前做好污染防控(如关闭取水口、启动应急处理)。

(三)土壤环境监测翼:聚焦 “重点区域、风险防控”

1. 重点区域监测

固定监测与采样结合:在工业园区周边、农田、垃圾填埋场、污灌区布设 “土壤自动监测站”(监测重金属、有机物、pH 值),每季度开展 1 次人工采样检测(补充自动监测未覆盖指标),数据录入 “土壤环境质量数据库”;

污染风险分级:平台根据土壤污染物含量、土地利用类型(如耕地、居住用地),将区域划分为 “低风险、中风险、高风险”,高风险区域(如重金属超标耕地)推送 “种植结构调整建议”(如改种非食用作物)。

2. 治理效果跟踪

对土壤修复项目(如重金属污染治理、场地修复),实时监测修复区域土壤指标变化,生成 “修复效果评估报告”(如 “XX 地块经 6 个月修复,镉含量从 1.2mg/kg 降至 0.3mg/kg,达标”),确保治理不反弹。

(四)噪声监测翼:实现 “多场景覆盖、源头管控”

1. 全场景噪声感知

固定噪声监测:在交通干道、工业园区、居民区、学校周边布设 “智能噪声监测站”(六欧六创新设计,带显示屏,实时显示噪声值),监测等效声级(Leq),超标时触发声光报警;

移动与临时监测:针对夜间施工、广场舞等临时噪声源,配备 “便携式噪声监测仪”,执法人员可现场取证;在投诉高发区域(如商场周边)临时布设 “移动噪声站”,跟踪噪声变化。

2. 噪声源识别与管控

AI 通过噪声频谱分析识别 “交通噪声、工业噪声、社会生活噪声”,定位噪声源(如 “XX 路段噪声超标,源于货车夜间通行”),推送管控建议至交警部门(如 “设置货车禁行时段”)。

(五)应急监测翼:打造 “快速响应、高效处置” 体系

1. 突发污染快速监测

应急监测装备库:配备 “便携式气相色谱仪、重金属快速检测仪、无人机应急采样设备”,突发污染(如化学品泄漏、油类泄漏)时,15 分钟内调度应急监测团队赶赴现场,实时采集污染数据并上传平台;

污染扩散模拟:平台基于污染类型、气象 / 水文条件,AI 模拟污染扩散范围(如 “化学品泄漏后 1 小时将扩散至 500 米范围,影响 XX 小区”),辅助制定 “人员疏散 + 污染拦截” 方案。

2. 多部门协同处置

搭建 “应急监测调度平台”,打通环保、应急、消防、医疗数据:环保部门提供污染监测数据,应急部门制定疏散预案,消防部门开展污染拦截,医疗部门准备救治资源,实现 “监测 - 处置” 无缝衔接;处置完成后,平台生成 “应急监测处置报告”,总结经验优化预案。

(六)便民互动翼:让 “环境数据透明、市民参与监督”

1. 环境数据公开

开发 “绘阖智慧环境” 微信小程序 / APP,公众可查询 “实时空气质量、水质状况、噪声值”(如 “XX 公园今日 PM2.5 浓度 35μg/m³,空气质量优”),查看 “环境质量月报 / 年报”,了解区域环境趋势;

针对学校、养老院等敏感场所,推送 “专属环境提醒”(如 “明日臭氧浓度较高,建议儿童减少户外活动”)。

2. 市民参与监督

小程序开通 “污染举报” 功能:市民拍摄 “污水排放、废气泄漏、噪声扰民” 照片 / 视频,自动定位并提交,平台分派至环保执法部门,1 小时内响应,处理进度实时同步至举报人;

开展 “环境科普活动”:通过小程序推送 “空气质量知识、垃圾分类指南”,组织 “环境监测站开放日”,邀请市民参观监测设备,增强环保意识。

四、核心支撑体系:保障方案落地与安全运行

1. 技术支撑

核心技术:IoT(传感器实时采集)、AI(污染预测、溯源、噪声识别)、GIS(监测点位可视化、污染扩散模拟)、区块链(监测数据存证,如水质检测报告不可篡改)、北斗(偏远区域设备定位与数据传输);

平台特性:支持 “弹性扩展”,可接入 10 万 + 监测设备,单平台承载省级区域监测数据处理,响应延迟≤100ms。

2. 数据支撑

数据整合:协助环保部门梳理 “空气、水、土壤、噪声” 等 15 大类环境数据资源目录,推动 “环保 + 气象 + 水利 + 城管 + 住建” 跨部门数据共享(如气象风速数据辅助污染扩散模拟、城管垃圾清运数据关联土壤污染风险);对接绘阖产业数据中台(如工业园区生产数据、农业种植数据),实现 “环境数据 + 产业数据” 融合分析(如 “XX 工业园区废水排放与企业产值关联分析,识别高污染低产出企业”);

数据安全:遵循《数据安全法》《生态环境数据管理办法》,建立 “数据分级分类” 机制(如应急监测数据为 “敏感级”),敏感数据加密存储,访问需 “多因子认证”,定期开展数据安全审计。

3. 安全支撑

平台通过 “等保三级” 认证,部署 “防火墙、入侵检测、数据异地容灾备份” 系统,监测设备(如水源地监测站)增设 “物理防盗 + 防破坏报警” 功能,防止人为损坏;

建立 “应急响应机制”:设备故障时 1 小时内响应,重点区域(如水源地)2 小时内上门维修;数据异常时立即启动 “数据校验 + 人工复核”,确保监测数据准确可靠。

4. 运营支撑

提供 “7×24 小时运维服务”:组建专业运维团队(含环境工程师、IT 技术人员、设备校准人员),定期巡检监测设备(如每月校准空气监测站传感器、每季度校验水质监测仪);

分层培训:为环保监测人员提供 “平台操作、数据分析、设备维护” 培训,为执法人员提供 “应急监测设备使用” 培训,确保会用、善用。

5. 生态支撑

联动 “环境监测设备厂商、科研院所、环保治理企业” 形成生态联盟:如联合中科院生态环境研究中心优化 AI 污染溯源算法、联合设备厂商定制 “低功耗微型监测站”(六欧六创新设计)、联合治理企业提供 “监测 + 治理” 一体化服务(如监测数据指导土壤修复方案),为方案落地提供全链条资源支持。

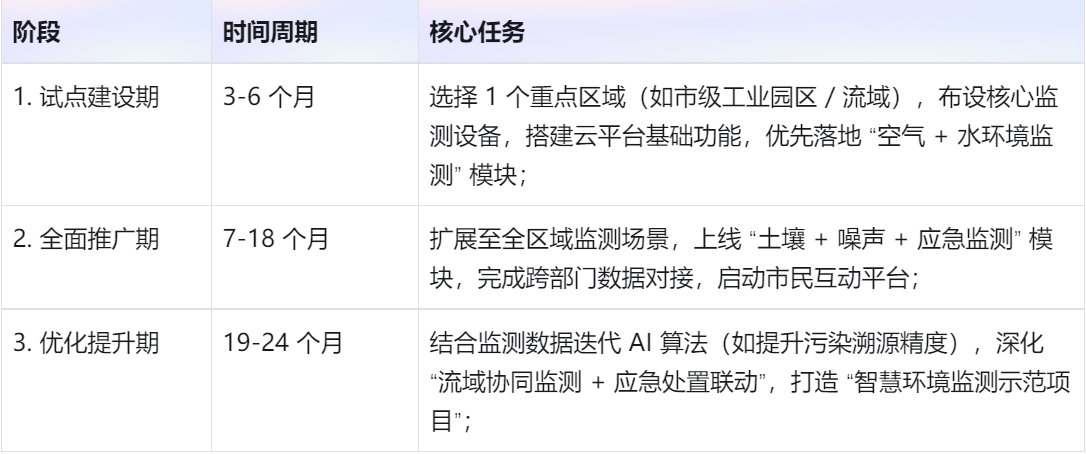

五、实施路径:分阶段落地,适配不同区域需求

六、方案价值亮点:绘阖差异化优势

“监测 + 跨区域协同” 能力:依托绘阖跨区域数据中台,实现流域、城市群环境协同监测(如上下游水质联动、跨市空气数据共享),打破 “一地一监测” 的碎片化治理,助力 “流域联防联控”;

“监测 + 产业” 联动赋能:整合绘阖产业数据资源,将环境监测与产业发展结合(如工业园区监测数据指导 “退城入园”“企业技改”),助力 “绿色发展 + 产业升级” 双向目标;

生态化与人性化设计:联动六欧六创新设计优化监测设备(如微型站适配山区、噪声站带市民交互屏),同时通过数据公开、举报功能提升市民参与感,避免 “重技术轻民生”;

轻量化落地保障:平台支持 “云端部署 + 按需订阅”,中小城市可先上线 “空气 + 水质” 核心监测模块,初期投入降低 35%;运维团队提供 “设备代运营 + 数据代分析” 服务,减少环保部门人力负担。

绘阖产业集团期待与各地环保部门携手,以数字技术重塑环境监测模式,让智慧环境监测成为 “守护生态安全、推动绿色发展、增进民生福祉” 的核心支撑,助力 “美丽中国” 建设目标落地见效!

内容说明:

文档的整体框架与核心内容由星素数字主导规划,部分关于场景推演、功能应用效果的描述,系基于人工智能技术进行的合理推理与场景模拟,为规划方向与参考示例,仅供用户理解方案价值与运作逻辑使用,不构成具体服务承诺或效果保证。具体服务内容、合作模式及成效以绘阖产业集团官方最终提供的方案为准,本文档不对因参考或使用其中信息所产生的任何直接或间接损失承担责任。

Redetailed information